Cinco horas de estrés, precisión y pericia coronadas con éxito. Asistir a una operación de aneurisma cerebral junto al doctor Fuat Arikanen el hospital Vall d’Hebron de Barcelona es una experiencia única no apta para todos los públicos. Cuando el quirófano es un campo de batalla

Al cerebro se puede llegar de dos maneras: a través de una patada quirúrgica en la pared del cráneo o sigilosamente, por la puerta de atrás. La puerta de atrás se encuentra en la ingle, por donde pasa la arteria femoral del mismo modo que la línea 5 del metro de Madrid pasa por Gran Vía. Basta introducir en ella un catéter y guiarlo a través del resto de las líneas del sistema circulatorio hasta alcanzar el mismísimo cerebro, con o sin trasbordos. El catéter es la versión clínica del Caballo de Troya. Al tratarse de un tubo hueco, se pueden introducir en él diversos dispositivos que sirven para estudiar o tratar las zonas de interés.

En realidad, la vía endovascular se venía utilizando exclusivamente hasta no hace mucho para establecer el diagnóstico y proporcionar al neurocirujano imágenes de la zona a intervenir. Tal era el trabajo del radiólogo, que un día se preguntó: “Si hemos logrado alcanzar la zona afectada, ¿por qué no tratarla también en el mismo acto?”.

El doctor Fuat Arikan, jefe clínico de neurocirugía del hospital Vall d’Hebron de Barcelona, español de origen turco, lo explica de esta forma:

—El tratamiento endovascular aparece de forma aislada antes de 1992. Yo vi que el futuro del neurocirujano que quería dedicarse al tratamiento de la patología vascular-cerebral pasaba por practicar también el tratamiento endovascular. Así que llevo a cabo, de forma paralela, actividad endovascular, a través de la ingle, y cirugía a cerebro descubierto, depende de lo que esté indicado en cada caso. En España no hay mucha gente que haga esto. En EE UU, en cambio, hace años que hay cirujanos que hacen las dos terapias, endovascular y quirúrgica. Aquí está costando que sea aceptado.

Fuat Arikan tiene 44 años. Es alto, de ojos azules, y habla siempre en voz baja y con sintaxis, inclinándose ligeramente hacia el interlocutor. Le comprarías cualquier cosa que te vendiera. A veces resulta inevitable perder el contenido de sus palabras porque te engancha con la forma. Por fortuna, cuando percibe que no te has enterado, repite.

—La medicina —estaba diciéndome— ha tomado un rumbo vertiginoso. Ahora, si no dispones de la mejor tecnología, parece que ya no eres capaz de tratar. La gente se está olvidando del fonendo, del martillo, de la exploración. El neurólogo pertenecía a una de las especialidades en las que más importancia se le daba a la exploración exhaustiva de las pupilas, de los reflejos o de cualquier otro signo neurológico. Te miraban absolutamente todo, de arriba abajo. Hoy día se ha desvirtualizado para muchos el papel de la exploración, conformando el diagnóstico a exploraciones complementarias como la resonancia magnética, que no es más que una orientación. Todo se va encareciendo. El quirófano que vas a ver mañana, que es de lo más moderno, estará completamente anticuado dentro de cinco años. El mantenimiento lo tenemos asumido. El precio de los aparatos, desgraciadamente, no.

Fuat Arikan se ha especializado en el tratamiento de patologías vasculares, entre ellas los aneurismas. Mientras comemos en un restaurante cercano al hospital, él un trozo de carne, yo un pescado, me explica lo que es un aneurisma ayudándose de unas imágenes de su tableta, que ha apoyado en la botella de vino. Me preocupa que el camarero se dé cuenta de que estamos viendo fotografías del cerebro mientras comemos, como si eso estimulara nuestro apetito, pero el doctor sigue a lo suyo ajeno al qué dirán.

—Tratamos muchas patologías —dice—, pero el grueso del neurocirujano vascular es el aneurisma. Se trata de una bolsa o un saco que le sale por dilatación a una arteria.

—¿Como esos globitos que, al inflarlos, aparecen en las zonas más débiles de la cámara de las bicicletas?

—Algo así. Como el aneurisma está sometido a la presión de la sangre que atraviesa ese vaso, corre el peligro de romperse y producir una hemorragia interna. La primera intervención descrita con éxito es de 1938. Consistió en colocar un clip en el cuello del aneurisma. De ese modo, se impedía el paso de la sangre y asunto solucionado.

—¿Y el clip se queda ahí dentro para siempre?

—Sí, es minúsculo, ya lo verás.

—¿De qué está hecho?

—Actualmente, de titanio. En los años siguientes se producen progresos muy importantes debido a los avances de las técnicas diagnósticas, que permitían una mejor visualización mediante las angiografías. Antes del descubrimiento de la angiografía, en 1927, el diagnóstico se establecía basándose en los datos que te proporcionaba el paciente. Sin embargo, el gran avance de la cirugía vascular llegó de la mano del microscopio quirúrgico, que refinó las técnicas quirúrgicas al permitir magnificar y ver cosas que antes se te escapaban. Pero la verdadera revolución en el tratamiento de los aneurismas ha sido la posibilidad de intervenirlos a través del interior de la arteria.

—¿En qué consiste?

—Cuando el catéter introducido por la ingle llega al vaso donde se encuentra el aneurisma, hacemos navegar por su interior un hilo muy fino, de platino, que rellena el saco formando una especie de ovillo. Lo emboliza, así es como lo llamamos. Entonces excluye al aneurisma de la circulación y se elimina el peligro de la rotura del vaso. Con este tipo de intervención se evita abrir la cabeza. Es menos agresivo.

—¿Y tan seguro como lo del clip introducido con el cráneo abierto?

—El tratamiento endovascular, como todo tratamiento nuevo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja más clara es que no tienes que abrir la cabeza. Sin embargo, a pesar de las continuas innovaciones, no permite tratar la totalidad de los aneurismas, al menos con la seguridad y la durabilidad que permite la cirugía. La durabilidad es uno de los problemas que se plantean en el tratamiento endovascular y en el que la industria está invirtiendo más esfuerzos. A veces, pese al relleno colocado en la dilatación del vaso, la sangre vuelve a entrar. Yo lo comparo con un armario: si le cierras la puerta, que es lo que hacemos al colocar el clip, por mucho que empuje, no puede entrar. Si la puerta queda abierta, como ocurre en el tratamiento endovascular, aunque el armario esté lleno, puede que la sangre, a base de empujar, desplace el relleno y circule de nuevo. Entonces el aneurisma sigue creciendo porque se ha repermeabilizado. Eso pasa, con una frecuencia no muy alta, pero pasa.

—¿Qué riesgos comportan los aneurismas cerebrales?

—El riesgo fundamental de un aneurisma es el de la rotura. Un aneurisma que se rompe implica una hemorragia cerebral. Casi la mitad de los que la sufren mueren. Y solo un tercio de los que sobreviven pueden llevar después una vida normal. Se trata de una enfermedad devastadora, por eso al aneurisma hay que eliminarlo de la circulación de la sangre.

—¿Qué síntomas da?

—La rotura cursa con un dolor de cabeza que la gente describe como el peor de su vida. Ahí nos encontramos frente a un tratamiento de emergencia. Hasta un tercio de quienes padecen hemorragias no llegan al hospital.

—¿Mueren?

—Sí.

—¿Es a eso a lo que en el lenguaje de la calle llamamos un infarto cerebral?

—Hay mucha confusión. Mira, el ictus puede ser isquémico o hemorrágico. El isquémico significa que la arteria se ha ocluido con un trombo y no permite el paso de la sangre. Al no llegar oxígeno al cerebro, se muere esa zona con la consiguiente secuela, dependiendo de la parte del cerebro afectada. En el ictus hemorrágico se produce la rotura de una arteria y la sangre escapa del circuito arterial y pasa por donde no le toca. En la calle se llama a esto último derrame cerebral, mientras que al ictus isquémico lo llaman infarto cerebral, embolia o, por generalización, ictus, ya que es mucho más frecuente que el derrame.

—¿Qué síntomas da antes de romperse?

—Los aneurismas, en un porcentaje no inhabitual, presentan “síntomas centinela” en forma de dolor de cabeza. Pero al ser de una intensidad menor al que aparece en la hemorragia, pasa con frecuencia inadvertido. La gente dice: “Me tomo un paracetamol y, si no se me pasa, ya veremos”.

—Entonces los trabajáis fundamentalmente en urgencias.

—En efecto, en la patología aneurismática un porcentaje muy alto de enfermos son agudos. Para un neurólogo los síntomas no pasan inadvertidos, pero no es raro que esto ocurra en urgencias de medicina.

—¿El cerebro es un órgano supervascularizado?

—El cerebro necesita sangre todo el tiempo y en todo él. Así como en un brazo puedes poner un torniquete e interrumpir la circulación durante horas sin que pase nada, en el cerebro cada minuto cuenta. Una vez en el quirófano, se tolera más tiempo de isquemia porque el uso de fármacos permite que la necesidad de oxígeno se reduzca. Podemos hacer cierres transitorios de arterias sin ninguna repercusión. Ahora están realizándose también técnicas endovasculares en el ictus isquémico. Si tienes un trombo aquí, se introduce un catéter y se aspira el trombo, pero no es lo mismo que te lo hagan a los 30 minutos que a las seis horas. A los 30 minutos puedes salvar un montón de cerebro. A las seis horas, poco.

—¿Por eso en el ictus isquémico hay que correr?

—Sí, y es posible hacerlo porque la clínica es más evidente que el dolor de cabeza típico de la hemorragia subaracnoidea. Da síntomas más espectaculares: alteraciones visuales, por ejemplo, o alteraciones en la movilidad de un miembro, o en el habla, depende de la zona donde se haya producido la isquemia.

—En los vagones del metro de Madrid hay carteles que enumeran todos estos síntomas.

—Si no entiendes lo que te dicen, por ejemplo, o se te tuercen los labios al hablar… Todo ese conjunto implica la existencia de un trombo. Y cada minuto que ganes estás salvando un montón de neuronas. Cataluña es pionera con relación al resto de España en el tratamiento precoz tanto del ictus hemorrágico como del isquémico. Se montaron guardias específicas para eso. La cirugía que hacemos los martes y los viernes en el Vall d’Hebron es la que se puede planificar. Lo demás son urgencias.

—Tú trabajas en un quirófano de reciente creación que recibe el nombre de “híbrido”. ¿Qué es un quirófano híbrido?

—Significa que se puede hacer tratamiento endovascular a través de la ingle y en abierto al mismo tiempo. O mejor aún: son quirófanos que tienen capacidad de llevar a cabo técnicas de radiodiagnóstico no invasivas e invasivas al mismo tiempo que la cirugía abierta. Son versátiles para todas las subespecialidades de neurocirugía, para todas.

Hoy es un martes del mes de abril de 2019. El día amanece en Barcelona despejado. La temperatura a primera hora es de 7 grados, pero alcanzaremos los 20. Desde la ventana del hotel, el ritmo de la ciudad es el de una jornada laborable cualquiera. Un autobús se detiene frente a la marquesina que hay al otro lado de la calle, abre sus puertas y se suben dos jóvenes que unos momentos antes estaban dándose un beso en la boca. Solo se baja un hombre con barba que lleva, incomprensiblemente, un paraguas en la mano. Los automóviles particulares circulan por la calle con el mismo orden que los leucocitos por un vaso sanguíneo. No se percibe isquemia ni hemorragia circulatoria.

Son las ocho de la mañana. A escasos kilómetros de aquí, en el hospital Vall d’Hebron, la actividad será ya, casi, la de un hormiguero. Nueve mil personas trabajan en sus instalaciones y unas 50.000 pasan a diario por ellas. En ese complejo hay un edificio de reciente creación en cuyo cuarto piso se hallan los quirófanos, distribuidos a lo largo de un pasillo de 150 metros, aunque al visitante le parece más largo.

Para entrar en él, has de quedarte en ropa interior y ponerte sobre ella una suerte de pijama de color azul y de un material semejante al papel, de un solo uso. También debes colocarte gorro y mascarilla. En ese pasillo nadie estornuda porque el aire es el más puro que quepa imaginar: no contiene una sola mota de polvo debido a los filtros por los que atraviesa y porque la presión es mayor que la atmosférica, de manera que el aire que sale nunca vuelve. El techo del pasillo está jalonado por una serie de balizas conectadas electrónicamente con una pulsera que llevan los pacientes. De este modo, y a través de una aplicación para teléfono móvil, los familiares pueden saber en qué lugar del hospital se halla el enfermo, así como el tiempo previsto para la operación. Las paredes de todas las estancias son de papel lavable, vale decir desinfectable.

Cuando llego al quirófano número 2, el paciente al que va a operar el doctor Arikan está sedado ya, dormido, y permanece desnudo, en posición supina, sobre la mesa de operaciones, con los párpados protegidos por sendos trozos de esparadrapo semitransparente. Me dicen que es para evitar lesiones que se podrían producir involuntariamente en los ojos en el transcurso de la intervención. Sobre la superficie del cráneo, completamente rasurado, alguien ha señalado con un rotulador de color azul la zona por la que se va a acceder al cerebro. Alrededor de él se mueven tres o cuatro profesionales que le colocan parches en el pecho y vías en los brazos, todo ello conectado a diversos aparatos situados a los pies de la mesa de operaciones.

Aunque el quirófano tiene más de 60 metros cuadrados, parece pequeño debido al número y al tamaño de los aparatos y a las personas que van y vienen de un lado a otro disponiéndolo todo para la intervención. Cuento dos anestesistas, cuatro enfermeras, tres cirujanos, un técnico de rayos, un auxiliar, un celador, y yo mismo, que procuro no estorbar. Una enfermera acaba de advertirme de que debo permanecer a un metro de todo lo que sea de color verde o azul, que está esterilizado.

Son las 10.23. El doctor Arikan se acerca para explicarme que hoy no se trata de un caso de alta complejidad. Hay que eliminar un aneurisma situado en el polígono de Willis, que es una estructura arterial con forma de heptágono situada en la base del cerebro.

—Ya irás viendo cómo llegamos a él y cómo lo neutralizamos sin producir daño alguno —dice mostrándome en uno de los monitores de televisión de la sala la imagen de la arteria del paciente con la dilatación característica del aneurisma.

—Cada aneurisma —añade— tiene su morfología. Si te fijas, el cuello de este es muy ancho.

—¿Eso es malo?

—Podría dificultar la colocación del clip para estrangularlo. Ya veremos.

El plano de un cerebro no es muy distinto del de una gran ciudad, pues tiene muchos barrios y diferentes niveles. Hay planos que muestran la superficie, pero los hay que solo enseñan las líneas del árbol vascular o del sistema arterial de uno de sus territorios. Estos últimos, por compararlos, se parecen a los planos del metro de las grandes urbes. Observados con atención, comprueba uno que las arterias se van dividiendo en sucesivos callejones, cada vez más estrechos, hasta que se alcanza el capilar, que es el fin de trayecto y donde se realiza el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico.

Son las 10.35 cuando se retira de la mesa de operaciones el segmento sobre el que reposaba la cabeza del paciente para sustituirlo por el cefalostato, un aparato compuesto de diversas varillas de acero que mantendrá la cabeza del enfermo prácticamente en el aire y en la posición más adecuada para el trabajo del cirujano. En esta ocasión, la colocan mirando al techo, aunque ligeramente ladeada, dejando a la vista la sien izquierda, por donde se va a abrir para acceder al cerebro. El doctor Arikan dibuja de nuevo la línea de la incisión y una enfermera rocía de yodo la cabeza del paciente. En ese momento se coloca cerca de la mesa de operaciones un monitor de televisión de grandes dimensiones, donde se podrán ver, magnificadas, las imágenes producidas a lo largo de la intervención.

Hace un poco de frío, pero el cuerpo del paciente ha sido envuelto ya en sucesivas capas de ropa de color azul (estéril). Ahora es un bulto del que solo queda al descubierto la parte superior de la cabeza.

10.55. Todo va despacio, pero todo se mueve. Para el profano no resulta fácil asignar un sentido al ir y venir continuo de los profesionales alrededor de la mesa de operaciones sobre la que, ajeno a cuanto ocurre, reposa el cuerpo del hombre a cuyo cerebro accederemos enseguida.

Al levantar la vista de mi cuaderno de notas, observo que al paciente le cuelga ahora de la cabeza una gasa empapada en un líquido que gotea y cae sobre una bolsa de plástico. El personal se desinfecta las manos y se coloca los guantes de látex al tiempo de ajustarse las batas. El ambiente, pese a la actividad, es relajado, tranquilo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo lleva a cabo con precisión, pero sin prisas.

A las 11.00 se le retira al paciente la gasa y se encienden las potentes lámparas de la sala. Un par de enfermeras ayudan al neurocirujano a colocarse sobre el pijama azul una bata bastante aparatosa debajo de la cual lleva un chaleco, me parece que de plomo.

A las 11.05 se empieza a escuchar el sonido del instrumental quirúrgico. Veo al doctor Arikan acercándose a la mesa de operaciones con varios instrumentos de acero en la mano derecha.

11.15. Empezamos. La única parte visible del paciente es ahora la zona del cráneo en la que se va a intervenir. El bisturí corta la piel para llegar al hueso. Sale humo proveniente de la cauterización de los capilares, pues se trata de una zona muy vascularizada de la que la sangre mana en abundancia. A continuación, se separan los dos bordes de la herida producida en el cuero cabelludo para dejar a la vista el hueso. Pese a la cauterización, hay que aspirar la sangre mientras se colocan en los bordes de la herida unos clips que detienen la hemorragia. El cirujano dibuja sobre la pared del cráneo el área a extraer y comienza la craneotomía, que desembocará en el levantamiento de un pedazo del tabique craneal que recibe el nombre de “colgajo óseo” y que se reservará para cerrar el hueco una vez terminada la operación.

Ruido de taladradora. Ruido de sierra. Saltan esquirlas de hueso que se recogen con cuidado, pues también al final serán aprovechables. El casquete desprendido se resiste a salir porque se encuentra pegado a la duramadre, que es la membrana que protege el cerebro.

Finalmente, queda al descubierto un fragmento palpitante del órgano. Ahí está, latiendo al ritmo del bip bip del aparato que registra los movimientos del corazón. Inmediatamente se colocan sobre el cerebro unos algodones que lo humidifican y protegen (la lámpara de quirófano reseca mucho).

De momento, todo el mundo trabaja de pie. Junto al neurocirujano, una de las enfermeras le va proporcionando las herramientas que le solicita. Me doy cuenta de lo injusto que fui al calificar de “patada quirúrgica” este modo de acceder al cerebro. En realidad, se trata de un trabajo artesanal de primera, pues ahora veo al doctor manipular con una habilidad sorprendente un hilo de seda finísimo con el que, a fin de delimitar perfectamente la zona de la intervención, va sujetando los bordes de la duramadre a los pequeños agujeros que se practicaron en el hueso del cráneo en una de las fases de la craneotomía.

Los cinco o seis centímetros de cerebro que quedan al descubierto permiten apreciar perfectamente las circunvoluciones, los surcos y las estructuras venosas que recorren el órgano como una malla.

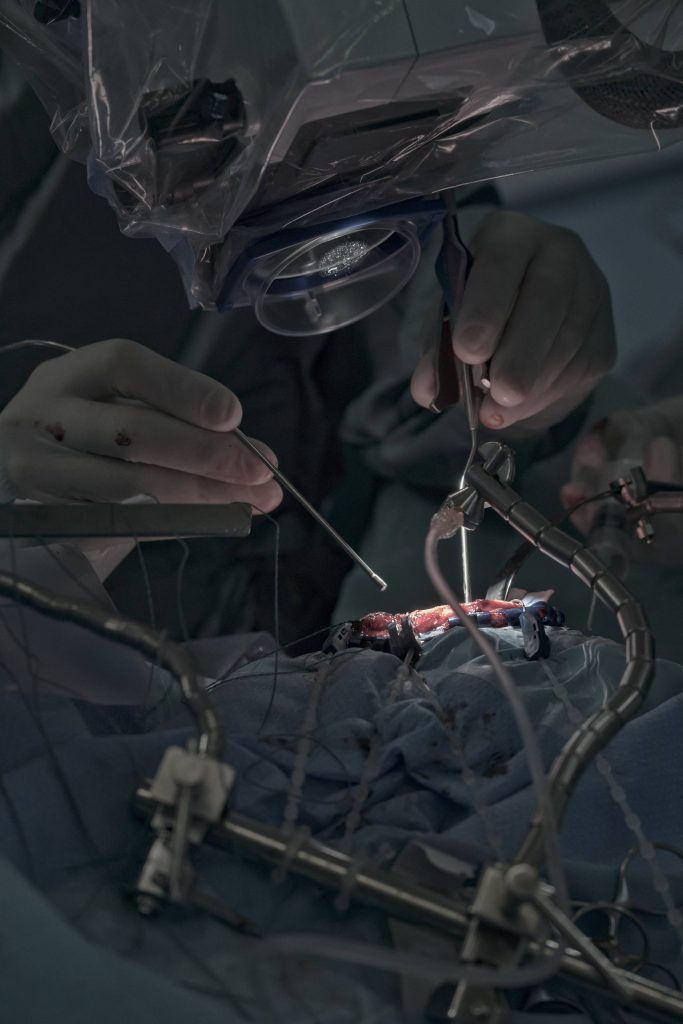

Son las 12.00 cuando, una vez practicada la craneotomía, se da por concluida la primera fase de la intervención. El personal médico se cambia los guantes y le acercan al cirujano una silla que parece un trono desde el que operará el cerebro observándolo ahora a través del microscopio quirúrgico. Yo lo veré todo tan amplificado como él en el monitor de televisión.

Acomodado en el “trono”, el doctor da la impresión de tener entre las manos, más que una cabeza humana, una vasija de gran valor, aunque rota, que se dispone a restaurar. Con unos alicates, recorta todavía un poco los bordes del agujero, para que queden más limpios. Una estudiante en prácticas que permanece a mi lado me informa de que ha abierto parte del hueso frontal y parte del temporal.

Fuera del quirófano, pienso, la ciudad bulle como un martes cualquiera, el mundo sigue a lo suyo, tal vez los niños, en los colegios, estén disfrutando del recreo de la mañana. En los mercados se expondrán las frutas y verduras y el pescado y la carne, y en las casquerías habrá sesitos de cordero y excelentes hígados de ternera expuestos al público. La temperatura habrá subido ya, quizá estemos en los 17 grados. Una enfermera no deja de regar el cerebro palpitante con suero fisiológico al tiempo de aspirar la sangre que escapa aún de algunos capilares sin cauterizar.

Veo las manos del doctor. Está separando delicadamente los lóbulos temporal y frontal, que dan lugar al accidente geográfico conocido como valle silviano o fisura de Silvio, para alcanzar la base del cráneo y llegar a la carótida. De súbito, en medio del camino, aparece el nervio óptico. Con cuidado, abre la cisterna óptica para extraer parte del líquido cefalorraquídeo a fin de que el cerebro quede más relajado.

La carótida se bifurca en dos arterias terminales conocidas como la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Si seguimos la media, observamos que en un punto se bifurca. En ese punto, precisamente, se halla el aneurisma.

Los dedos del cirujano, como exploradores respetuosos con el medio, van alcanzando zonas muy profundas sin dañar nada, sin efectuar un solo corte, solo separando las partes del cerebro que habitualmente permanecen juntas. Y sin dejar de humedecer la preciosa víscera.

El paciente duerme; el anestesista, casi en el otro extremo del quirófano, controla el corazón. Todo se desarrolla a cámara lenta. Pienso en el momento de la tarde en el que me encuentre en el AVE, de regreso a Madrid, y me da la impresión de que no llegará nunca.

Son las 12.20.

Las manos de Arikan, dotadas de diminutos instrumentos quirúrgicos, siguen navegando por el interior del cerebro. Le veo cortar finísimas membranas que cohesionan el conjunto. Cada vez llega a zonas más profundas de la masa gris.

A las 12.25 alcanza la región del aneurisma. El único sonido de la sala es el latido del corazón del paciente, amplificado por los aparatos. El cerebro palpita a su ritmo.

El doctor acerca el portaclips para colocar el clip en el cuello del aneurisma, pero la base, tal como habíamos visto, es demasiado ancha y se escurre debido también a la presión de la sangre. Le oigo entonces pedir un “clip transitorio” con el que interrumpe temporalmente la circulación del vaso para que se afloje el aneurisma y la intervención se corona con éxito. A continuación, inyecta en la arteria un líquido que brilla para comprobar que hay flujo.

Lo hay. Terminada la segunda fase.

Arikan quiere asegurarse de que no han quedado restos de aneurisma ni estenosis (estrechamiento) en las arterias implicadas, por lo que decide entrar ahora en el cerebro por la “puerta de atrás”, introduciendo por la ingle un catéter que llegará al lugar de la intervención a través del sistema vascular. A continuación, inyectará una porción de líquido radiopaco que hará visible en la pantalla la zona intervenida. Dado que para comprobar el correcto avance del catéter es preciso utilizar también el angiógrafo, un aparato en forma de C o de arco, sujeto al techo del quirófano, que girará alrededor del cuerpo del paciente y que emite radiación, nos colocamos sobre el pijama azul un chaleco de plomo.

En silencio, con la mirada fija en el monitor de televisión, vemos avanzar el catéter entre las costillas del paciente, lo vemos subir y subir, ya llega al cuello, ya se mueve entre los huesos de la calavera. Se aprecia el árbol vascular, bellísimo, por el que circula sin problema alguno el líquido de contraste.

—Expulsa, expulsa, vale. Aspiramos, suave —dice el neurocirujano, y el catéter comienza a regresar por donde ha venido.

La circulación está bien. Ahora vamos a comprobar si hay restos de aneurisma.

El aparato en forma de C, el arco, gira alrededor de la cabeza del paciente obteniendo unas magníficas imágenes en 3D.

Todo en orden.

—El cerebro —me dice Arikan— queda como si no lo hubiésemos tocado. Todos los lóbulos han recuperado su lugar y la masa late con naturalidad.

Son las 13.15 cuando iniciamos la última fase, la del cierre, que consiste también en un trabajo de artesanía. La duramadre del paciente se ha deteriorado durante la intervención, de modo que es sustituida por una membrana obtenida de pericardio de bovino. Con ella se cubre la parte del cerebro que ha quedado al descubierto y sobre ella se colocará el pedazo de hueso que hubo que levantar para comenzar la intervención. El proceso de cerrado, muy laborioso, dura hasta las 15.00. Se emplea en él hilo de seda y varias grapas. Una vez vendada la cabeza, sacan al paciente del quirófano y los profesionales se desprenden de los guantes y se retiran la mascarilla de la cara. No dan la impresión de haber realizado una hazaña, pero el quirófano, ahora que lo observo, ha quedado como un campo de batalla.

—¿Cuándo volverá el paciente a su casa? —pregunto.

—En tres o cuatro días —dice el neurocirujano.